Foi na África, ainda criança, que escolhi ser geógrafo

Passaram-se onze anos desde o meu retorno de Luanda quando enfim a sangrenta guerra civil angolana terminou.

O conflito, que durou 27 anos, deixou dois milhões de mortos, 1,7 milhão de refugiados e 80 mil pessoas mutiladas pelas milhões de minas terrestres espalhadas pelo país.

Vi de perto, ainda na pré-adolescência, um país marcado pela guerra tentando resistir com a força e a alegria do seu povo.

Lembro da noite em que meu pai nos contou que viveríamos em Angola.

Não esqueço o meu primeiro dia de aula em Luanda, quando um avião de caça deu um rasante bem perto da escola.

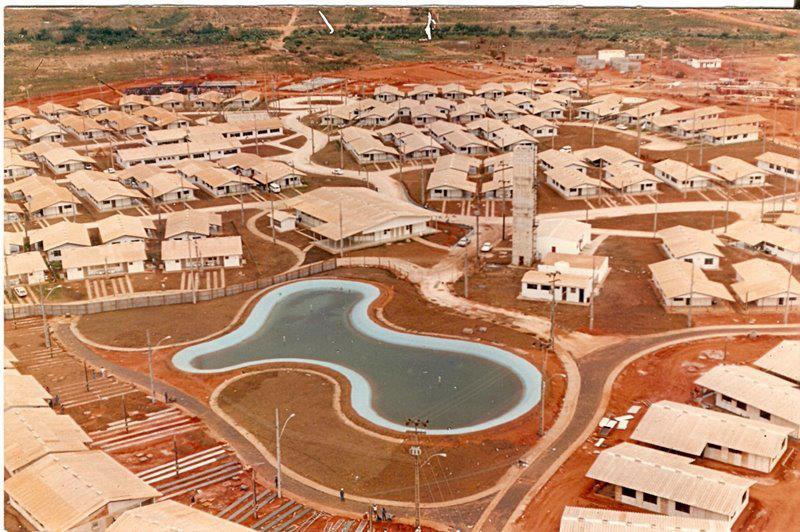

Só eu me assustei, afinal aquela era a rotina da vila em que vivíamos.

Com a curiosidade do olhar infanto-juvenil, quis entender o motivo da guerra, as mulheres que equilibravam baldes de água e qualquer outro volume em suas cabeças sem perder a postura.

Tentava decifrar as casas feitas de barro nos musseques, os hábitos alimentares e a diversidade de peixes proporcionada pela corrente fria de Benguela, as línguas e os costumes dos povos angolanos, os carros soviéticos nas ruas de Luanda, o toque de recolher, a estação quente chamada de cacimbo…

Luanda, lugar em que nasci verdadeiramente para o mundo. Bwamoxi twondo banga ibaku ya mbote – juntos criaremos coisas boas.

Um breve relato da minha experiência vivendo em Angola

Como em toda quinta-feira, o DC-10 da Varig ergueu-se, gigante, da cabeceira da pista do aeroporto de Luanda, num sobrevoo rente às casas brancas da vila, ganhando potência em direção a todo o oceano que há entre Angola e o Brasil.

Aquele avião era como uma garantia de que o meu país continuava a existir lá do outro lado do horizonte, e que nas férias eu poderia retornar.

Logo, o fumacê surgia na rua, soltando a sua nuvem branca para espantar os mosquitos da malária e atrair miúdos, que corriam como loucos tentando enfrentá-la, como se fosse uma espécie de monstro.

O fumacê disparava enquanto dávamos meia volta em direção às nossas casas, onde as janelas de telas já estavam fechadas para evitar os mosquitos.

Evitávamos topar com a mãe, por causa do fedor de inseticida que denunciava a travessura de respirar veneno.

Já noite, olhava o céu escuro, que às vezes tinha rastros iluminados das metralhadoras dos Faplas, os soldados do exército. Alguns já eram nossos conhecidos e nos davam balas de AK em troca de gasosas, como eles chamavam os refrigerantes.

Também trocávamos pacotes de biscoito por estilingues com os miúdos angolanos. Nunca vi estilingues tão bem feitos como os dos miúdos angolanos.

Muitos DC-10, fumacês, balas de AK e estilingues depois, chegaria o fim do ano em que eu, enfim, sobrevoaria as casas brancas da vila e ganharia o oceano em direção ao horizonte que escondia o Brasil.

Nas férias em São Paulo, porém, descobria que eu havia me transformado num estrangeiro.

Não sabia o nome dos desenhos atuais, a escalação dos times de futebol, o fim da tarde não era anunciado pelo fumacê e eu não tinha a garantia do DC-10, que dessa vez me levaria de volta para o lugar que, só longe, percebia o quanto já era meu.

De volta ao Brasil

Oito anos após retornar de Angola, ainda querendo compreender tudo o que vivi naquele país, matriculei-me no curso de Geografia da USP.

O ponto de vista juvenil daquela experiência misturou-se com o olhar da ciência geográfica e deu outro significado às minhas lembranças.

Um dos meus objetivos como geógrafo é disseminar a cultura da viagem como experiência educativa. Aqui, estou no deserto de sal de Uyuni, na Bolívia.

Ao lembrar da minha trajetória de vida e da escolha da carreira de geografia, gosto de pensar no que escreveu Mabogunje, um grande geógrafo nigeriano.

Os povos, bem como os indivíduos, sempre foram e continuarão sendo os arquitetos de seu próprio destino.

Hoje, como editor de material didático e professor, procuro transmitir às pessoas, com imagens e explicações simples, a complexidade social e ambiental do mundo em que vivemos.

Essa é a forma que encontrei de fazer Geografia e de divulgar a ciência que escolhi como profissão.